中国混动双电控行业产业链格局及市场分析

双电控产业链上游的原材料,主要为电子元器件(包括IGBT芯片、二极管◆■◆★★、驱动芯片、MCU芯片等)、PCBA■★★、电容、壳体、电流传感器、接插件等◆★★■■◆。中游为电控产品的研发和生产,包括功率模块、电机控制器、DHT总成等。下游为混合动力整车◆◆◆★,根据不同技术路线■■★★,可分为非插电强混HEV、插电式混动PHEV、增程式混合动力EREV等类型。

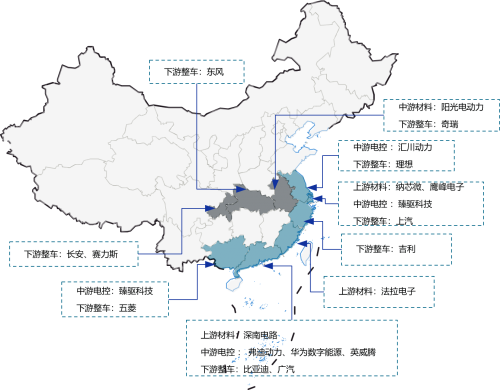

2022 年以来,双电控企业在不断提升产品技术性能同时,加速了产能扩建和下游客户开拓,以抓住混动市场的发展红利★■◆◆◆。中国中高功率密度双电控行业企业布局汇总如下:

双面水冷(DSC):双面水冷模块相较于单面水冷结构■★,散热能力增强■■★,功率密度可提升80%,同等条件下,输出功率可增加30%以上■■◆◆◆。

SiC芯片:与硅基器件相比,碳化硅器件具有开关频率高、损耗低、耐高压等优点,搭载SiC的电控较IGBT可提升效率达5%■★◆,适用于大功率驱动及增程式混动系统★◆◆。

2023年中国中高功率密度双电控装机量中■■◆,弗迪动力装机量达到13.6万台◆■★,占全国总量的47%■◆,位列行业榜首。汇川联合动力装机量达到4.4万台■◆■■,占比15%;臻驱科技装机量达到3★◆■.1万台,占比11%,进入行业前三。华为数字能源、博格华纳、阳光电动力、日立等企业的装机量不足10%,位列第4至7位◆■◆。其中,日立和阳光电动力为2023年新增中高功率密度双电控厂商■★★■■◆,体现了产品的技术迭代。排名变动方面,2023年弗迪动力和臻驱科技仍然维持行业前三,2022年排名第二的博格华纳被汇川联合动力取代,中国本土双电控厂商的竞争力进一步提升。

从区域分布看,上游零件供应商主要分布于广东、福建■■■、江苏◆■■★、浙江等省市; 电控企业主要分布于上海◆■、广东、江苏、浙江★◆★◆■★、广西等省市★■◆★; 下游整车企业则广泛分布在华东、华南的沿海地区与华中地区。

从装机量分布来看★■,2023年低功率密度双电控装机量241.2万台,同比增长44%◆★■■;中功率密度双电控装机量26.2万台★◆★■■,同比增长134%★■★■;高功率密度双电控装机量3■■★★◆.9万台,同比增长273%。中高功率密度电控的装机量增长迅速,考虑到未来更高功率密度塑封模块的应用,增程式大功率驱动需求等发展趋势,将促使高功率密度的双电控在未来5年加速渗透。

根据乘联会数据,2024 年1~2月新能源乘用车累计销量113■★★★■.6万辆,同比增长27★◆◆★■■.8%,全年预测销量超过1100万辆。其中,插电式混合动力1~2月累计销量45.7万辆■★★◆◆,同比增长73■◆◆■◆★.1%,全年预测销量达450万辆,占比新能源汽车总量的40%以上。这将带动双电控装机量在2024年实现大幅增长,市场总值突破230亿元。四、双电控市场趋势与技术发展

作为核心参数指标,功率密度代表了电控集成度与性能水平◆★。2020年10月,由工信部指导,中国汽车工程学会牵头组织编制的《节能与新能源汽车技术路线》发布,提出了乘用车电机控制器功率密度在2025年达到40kW/L★■◆,2030年达到50kW/L,2035年达到70kW/L的总体目标。这个目标对于更高功率的纯电动单电控来说较易实现◆◆★■★◆,但对于混合动力双电控则充满挑战。

塑封技术:塑封方案将传统灌胶模块所用的铝线换成铜线或铜排,可以提高可靠性和载流能力★■■◆,达到降低杂散电感■◆★◆■,抑制震荡的效果★★■。在工作温度■◆■、性价比等方面,更具优势■★◆★★■。

上游原材料中■■★★,包含IGBT★◆■、二极管等芯片封装于IGBT模块,占到整个电控系统成本的40%-50%。中国IGBT行业起步较晚★■★★,初期功率模块市场由德国英飞凌等国际供应商主导★★★■◆,电控厂商的议价能力低。随着国内供应商的崛起,以比亚迪半导体、芯联集成等为代表的本土IGBT厂商加速了芯片国产化的进程,降低了电机控制器的采购成本★★◆■◆。

双电控行业上游原材料供应商代表企业有英飞凌■◆★、NXP◆★、纳芯微、旗芯微、法拉电子★★★、鹰峰电子◆◆■■◆、深南电路等 ◆★; 双电控中游生产代表企业有臻驱科技、汇川联合动力★◆■、博格华纳、英威腾等 ◆■★; 双电控下游混合动力整车主机厂众多★■◆■,代表性企业包括比亚迪、吉利、上汽通用五菱★★■、奇瑞、长安、长城、赛力斯问界★★■◆◆★、理想汽车等★◆★。

从中高功率密度双电控行业竞争梯队看,弗迪动力、汇川联合动力深耕双电控技术多年,且得益于母公司比亚迪★◆■、汇川技术的大力扶持■◆■★,处于头部梯队★◆。臻驱科技自研电控核心部件功率模块,依靠深厚的电力电子技术积累,垂直整合了功率模块、电控整机;华为数字能源融合了数字技术和电力电子技术;美国汽车零部件巨头博格华纳于2020年全资收购德尔福科技,获得了后者的双电控技术,三家公司处于榜首梯队★■◆★。主要给日系整车配套的电装★■◆、日立、三菱三家零部件企业,以及国内的阳光电动力、英威腾等双电控企业,则处于第二梯队。

随着中高功率密度双电控市场容量快速增长,各家双电控厂商产品技术指标不断提升,行业集中度有所下降。2023年,中国中高功率双电控行业前2家■◆、3家◆■◆■、5家和前7家企业装机量占全国装机总量的比例分别较2022年下降16%、15%、12%和0%。

从体积功率密度分布来看,当前双电控大致可分为30kW/L以下低功率密度,30~40kW/L中功率密度和40kW/L以上高功率密度三类■■★◆。国内市场超过80%的双电控体积功率密度不足30kW/L,属于低功率密度范畴。

中游电控研发生产环节,垂直整合纵向一体化程度不断加深★◆■■◆,以臻驱科技为代表的厂商同时掌握了功率模块和电控整机★■◆◆★,使得电控设计更加贴近主机厂的整车需求■★◆,中游环节和上下游之间的联系更加紧密。下游应用方面,因混动车型有效解决了纯电动的里程焦虑◆◆■◆■◆,凭借较燃油车更好的燃油经济性等优势■★,消费者认可度与接受度不断提升,促进下游业务蓬勃发展。

中国新能源汽车混动双电机控制器主要玩家:弗迪动力◆■◆◆■、汇川联合动力、臻驱科技◆■■、华为数字能源、博格华纳、阳光电动力◆■◆、日立安斯泰莫、电装、三菱电机、英威腾等★◆■◆。

双电机控制器作为驱动系统能量转换的关键零部件★★★■◆■,是新能源混合动力汽车的■◆“心脏★★■★◆”。近年来,随着混动车型的认可度与销量不断提升,2023年中国双电控市场总值超过150亿元,同比增长87%◆★★◆。其中,配套于插电式混合动力汽车的市场总值超过112亿元,同比增长131%。

集成化:通过PDU、DCDC等电源器件◆◆■,PTC、AC等热管理部件与电机控制器的集成,可提高电驱动总成的系统功率密度★■■■◆■,降低整车能耗,使得整车布置更加灵活◆◆■★★★。

技术创新方面,功率模块作为电机控制器中最核心的部件,其发展主导了电机控制器的技术路线。随着功率电子器件向高密度,大功率■◆◆◆★,小型化发展◆■★★,采用DSC、塑封、SiC等技术★★■★■,更高集成化的双电控发展趋势逐渐形成★★■。

中国双电控行业内的企业数量较多,集中度较高,行业竞争激烈。电控行业上游原材料中关键的IGBT芯片等供给逐步本土化,电控行业下游的整车厂部分自研电控■■★◆◆,降低了外购比例■◆■◆,挤压第三方厂商的市场份额。中游电控供应商不断更新迭代技术和产品◆★,以适应更高的电压平台以及更大的电机功率◆■★■◆。

根据中国汽车工业协会的发布★◆■,2023年我国新能源汽车产销分别完成958◆■.7万辆和949.5万辆,同比分别增长36%和38%◆◆★★◆。其中,插电式混合动力销量达到280.4万辆■◆■,同比增长85%,混合动力汽车增长强劲。根据乘用车终端销量数据统计■◆,2023年搭载于混合动力汽车的双电控装机总量达270■★◆■★.2万台,同比增长51%。

下游主机厂则围绕驱动系统高效率◆★★◆、小型化以及成本降低的竞争主轴,迫使电控供应商不断缩小产品体积◆★★◆■,提升功率密度等性能参数指标。